婚姻届の提出はコレで完ぺき!準備・必要書類・テンプレート全部まとめました♡

結婚が決まったら、入籍日を決めて婚姻届を提出しましょう♡ただ、間違ってしまったり不備があったりすると希望日に入籍できない!なんてことも・・・。そんなトラブルを防ぐために、婚姻届の書き方、提出についての注意点などをわかりやすくまとめました♡ぜひチェックしてくださいね!

結婚の手続き・報告2025.8.15 更新2025.8.15 公開

本コンテンツはウェディングニュース編集部と卒花ライターが協力して、独自に制作しています。アフィリエイト広告を利用しているリンクも含まれますが、コンテンツの内容やランキングの決定は編集部が自主的な意思で企画、編集、制作しています。

目次

【画像でわかる】婚姻届提出までの3ステップ

最初に婚姻届提出までの流れをご紹介♡この3ステップを押さえておきましょう!

まず、婚姻届や本人確認書類の用意などの「届出準備」

次に、記入漏れや間違いがないよう「書類記入」

準備が整ったら、本籍地または所在地の市区町村の窓口に「提出」という流れとなります。

婚姻届の提出日から逆算!やることカウントダウンスケジュール

提出日を決めたら、そこから逆算して何日前までに何を行えば良いのかを頭に入れておきましょう!

この表の時期は目安ですが、余裕を持って準備しておくことが大切です。

戸籍謄本の取り寄せ方法によっては1〜2週間かかることもあるので注意が必要です!

いよいよ婚姻届を提出♡持ち物リストや役所の注意点

準備が整ったら、婚姻届を提出しましょう!

提出の際に必要な持ち物や提出先などをご紹介します。

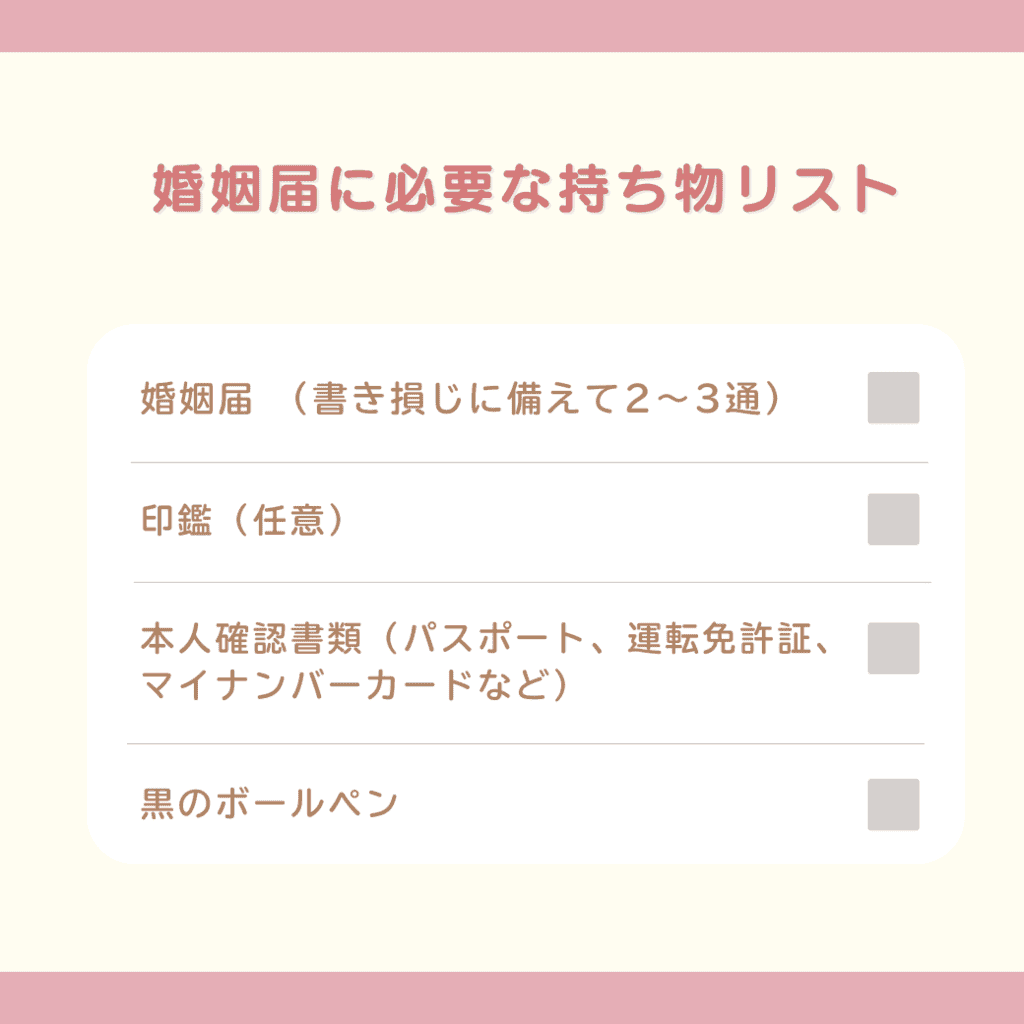

婚姻届の提出に必要な持ち物4選

・運転免許証

・マイナンバーカード

・パスポート

・国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書

・身体障害者手帳

消えるボールペンや鉛筆はNGなので注意!

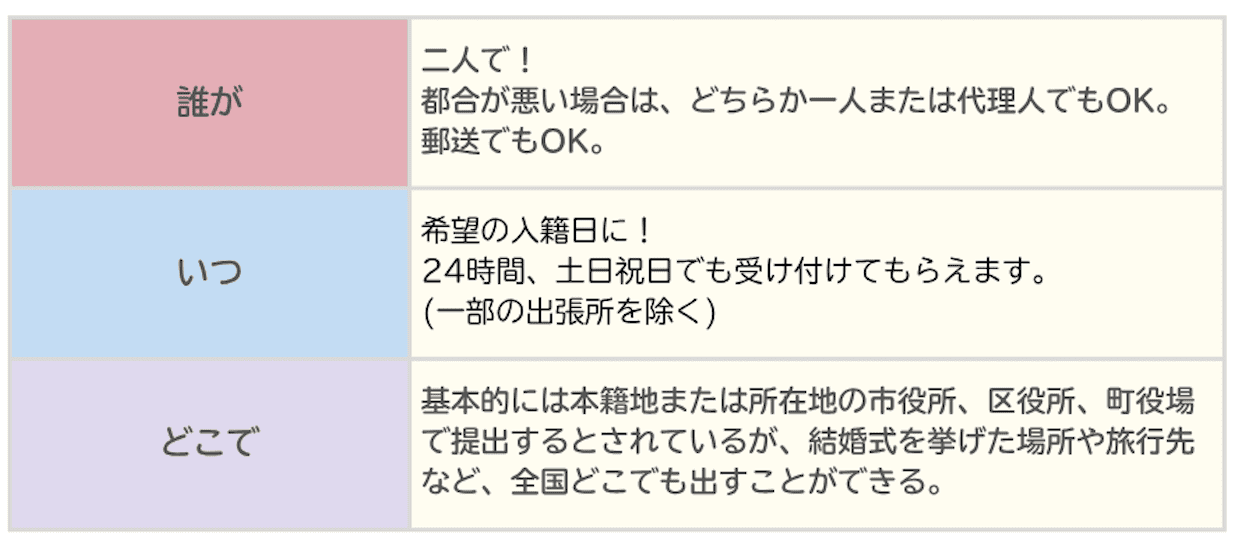

提出先と受付時間のチェックポイント

提出の際には「誰が・いつ・どこで」行うのかを表にまとめました♡

婚姻届を出したら?手続き&名義変更チェックリスト

ここからは、婚姻届を提出した後の手続きについてご紹介します!

①婚姻届が受理されたか確認

婚姻届が無事に受理されたかどうか確認するために「婚姻届受理証明書」をもらいましょう。

もらい方など、婚姻届受理証明書について詳しくはこちらの記事をチェック!

②氏名・住所変更の手続き(マイナンバー・保険証・パスポートなど)

氏名や住所の変更手続きが必要な主なものを表にまとめました♡

それぞれ場所や期限が異なるので注意してくださいね!

詳しくはこちらの記事をチェック!

③職場・勤務先への届け出

結婚後は勤務先でも手続きが必要となるので確認しておきましょう!

旧姓をそのまま使う場合も申請は必要です。

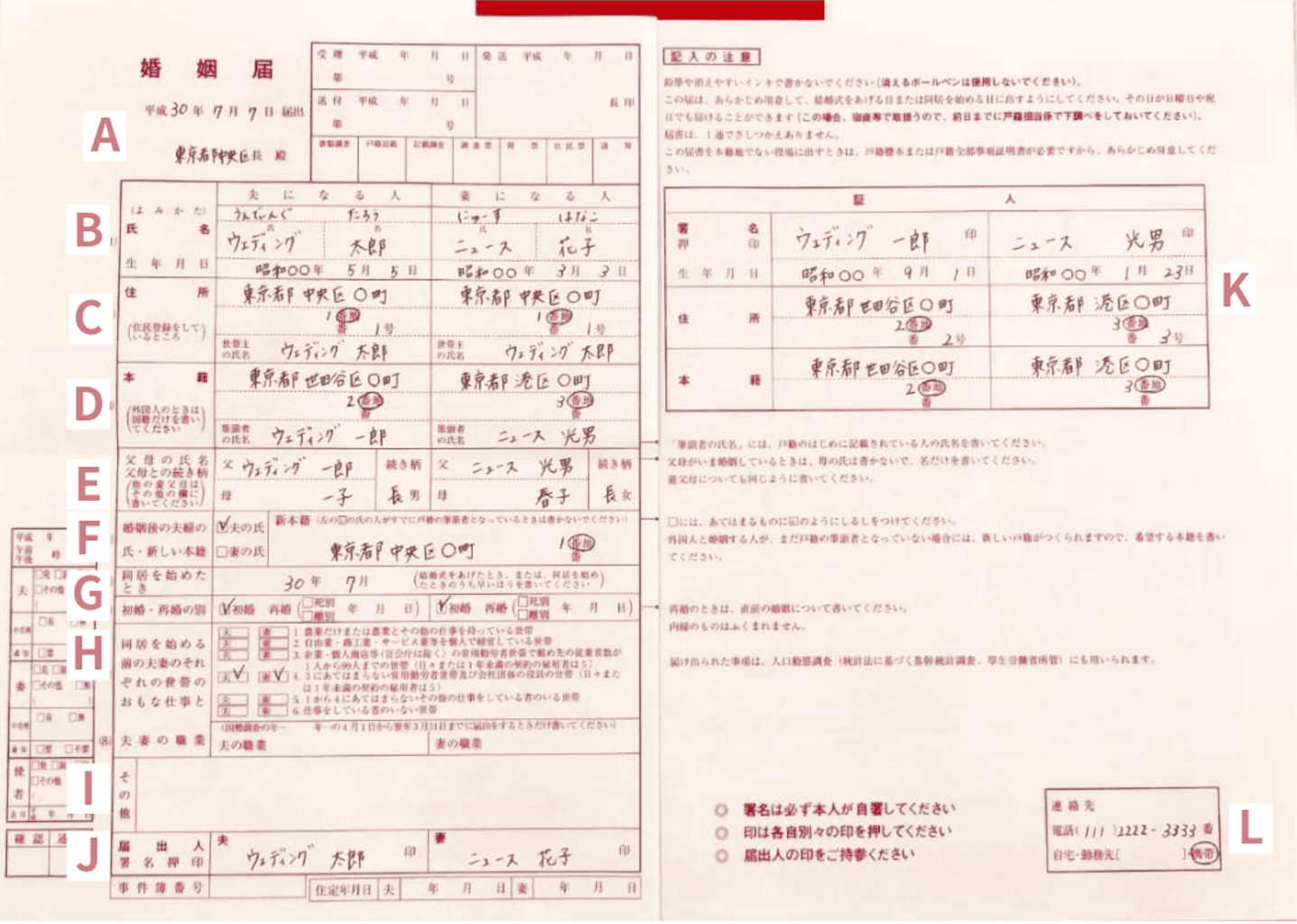

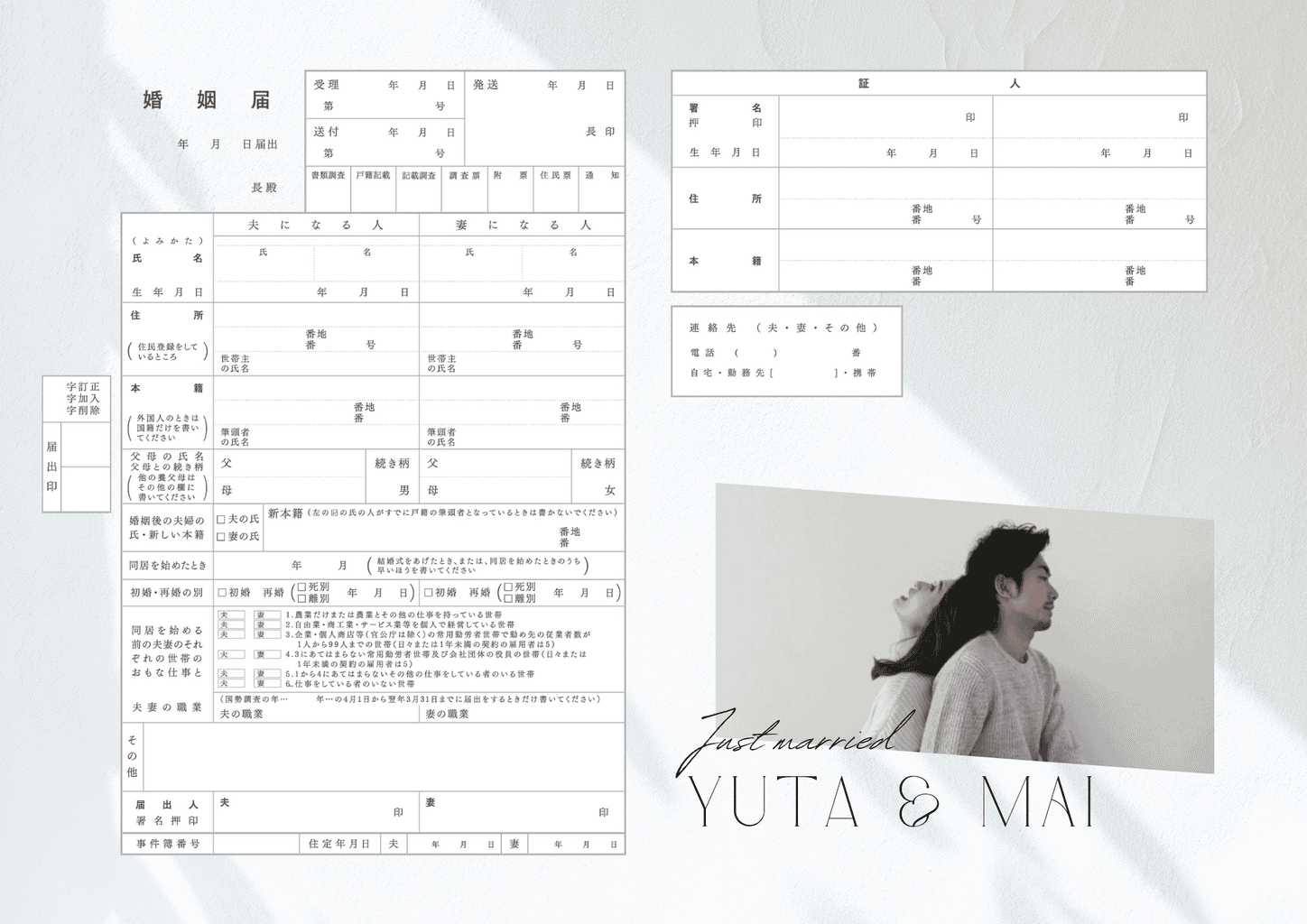

「婚姻届の記入ガイド」テンプレ&見本つき

こちらは婚姻届の記入見本です!

見本を見ながら間違いのないよう記入しましょう◎

A:届出日・届出先

婚姻届を提出する日付を記入しましょう。

B:氏名・生年月日

氏名(婚姻前の姓)を戸籍謄本に記入されている正確な漢字とふりがなで記入しましょう。

生年月日は日本人であれば和暦(令和○○年・平成○○年など)外国籍の方であれば西暦で記入しましょう。

C:住所

住民票に記載された住所を正しく記入しましょう。婚姻届提出時にまだ引っ越していない場合は、それぞれの現住所を記入しましょう。

番地やマンション名などは、住民票の記載通りに記入しましょう。

ハイフンなどで略して記入するのはNG。「一丁目二番地三号」などと記入します。

D:本籍

戸籍謄本に記載された本籍のまま正しく記入しましょう。

筆頭者とは、戸籍の一番最初に記載されている人になります。

E:父母の氏名・続柄

両親の名前を正しく記入しましょう。

亡くなっている場合や離婚している場合も記入します。

| 離婚している場合 | 離婚後の氏と名を書く |

| 再婚している場合 | 父母の現在の氏と名をそれぞれ書く |

続柄の書き方は注意が必要!

| 長男長女の場合 | 「長」と書く |

| 二男二女の場合 | 「二」と書く ※「次」ではないので注意 |

| 三男三女以降 | それぞれ漢数字で書く |

「次男」「次女」ではなく、「二男」「二女」と書くので間違えないようにしましょう!

F:婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

夫の氏、妻の氏どちらにするかを選び、チェックを入れましょう。

新本籍はどこにするかを二人で相談して記入します。

本籍を置く場所には特に決まりはありません。日本の土地台帳に記載してある場所であればどこでも設定することができます。お二人の新居の住所や実家の住所などを選ぶ方が多いです。

G:同居を始めたとき・初婚・再婚

結婚式の日と、同居を始めた日のどちらか早い方の日付を書きましょう。

まだ結婚式も同居もしていない場合は空欄でOK。「 I 」のその他の欄に「同居も結婚式もしていない」と記入しておきましょう。

下の欄には、初婚または再婚のどちらか該当する方にチェックをしましょう。

H:同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

一人暮らしだった場合は自分の職業、親と同居していた場合は世帯主の職業にチェックを付けましょう。

下の「夫妻の職業」欄は、国勢調査が行われる年度に提出する場合のみ記入します。

I:その他

Gの欄で、空欄にした場合(婚姻届提出時に結婚式も同居もしていない場合)、こちらに「結婚式も同居もしていない」と記入します。

J:届出人

Bと同様、戸籍謄本の通りに正しく記入しましょう。

手書きで署名する場合は、印鑑は任意です。

K:証人

氏名、住所、生年月日、本籍を記入してもらいます。

18歳以上の方2名の証人が必要です。

L:連絡先

万が一、内容に不備があった場合、こちらに記載された番号に連絡が入ります。そのため、確実に連絡が取れる電話番号を記入しましょう。

婚姻届のよくある記入ミス

【氏名】

戸籍謄本に記載されている正しい漢字とは異なっている

【本籍】

戸籍謄本に記載されている正しい住所とは異なっている

【住所】

番地やマンション名などを省略して記載している

【証人のサイン】

サインのもらい忘れ、漢字が間違っている

【続柄】

漢字間違い(「二女」を「次女」と記載するなど)

もし誤って記載してしまった場合はどうする?

①訂正したい部分に二重線を引く

②余白部分に正しい内容を記載する

入籍日におすすめ!婚姻届の提出日アイデア集

婚姻届の提出日には特に決まりはありません。お二人が入籍記念日にしたいと思う日に提出しましょう♡

お二人の記念日などの他に、縁起の良い日や語呂が良い日もおすすめです*

縁起のいい日(六曜)

縁起の良し悪しで特に気にする人が多いのが、大安や仏滅などの「六曜」です。

六曜とは、中国で誕生した時間の吉凶を占うための指標で、日本においては日にちの吉凶を占うための指標として用いられています。

六曜は大安や仏滅のほか、先勝・先負・友引・赤口と呼ばれる日があります。

それぞれの意味はこちら。

六曜以外で入籍に縁起が良いとされる日もあります。

入籍したい日が凶日と重なった場合は六曜以外の吉日に注目するのも一つの手!

実は日本には大安や友引よりも縁起が良いとされている開運日があるんです。

一方で、仏滅や赤口以外に縁起が悪いとされている日も複数あります。縁起を気にする方は要チェックです。

こちらの記事に最新の縁起の良い日をご紹介しているので、入籍日を決める際はぜひ参考にしてみてください♡

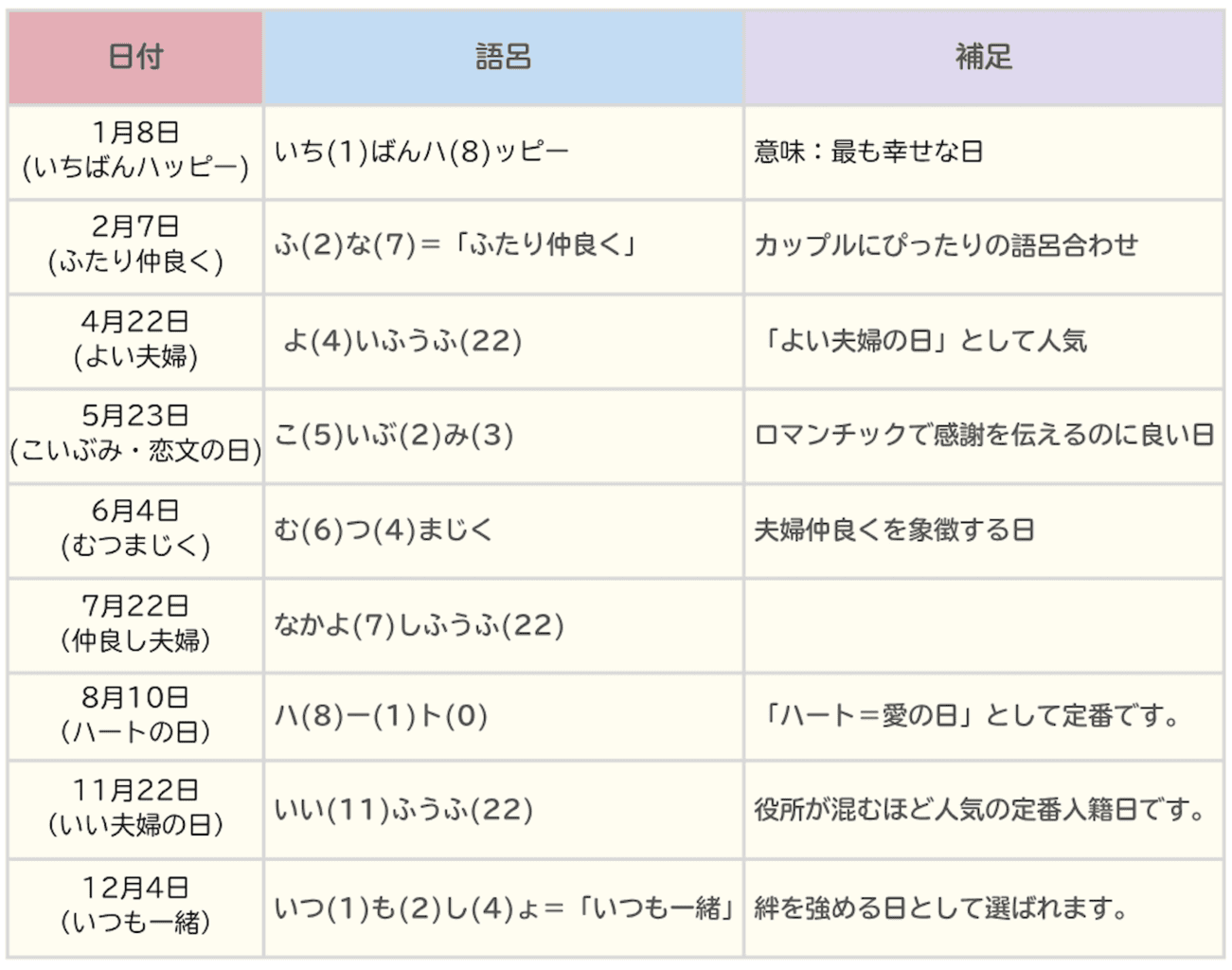

語呂がいい日

・クリスマス(イヴ)(12月24日、25日)

・バレンタインデー(2月14日)

なども人気♡語呂+大安などの吉日を組み合わせるとさらに縁起が良いとされています。おふたりの記念日や出会った日と近い日付を語呂でアレンジするのもおすすめです!

【Q&A】よくある質問

Q1:婚姻届はどこでもらえますか?

A:役所、インターネットからダウンロード、自作、コンビニで購入、雑誌の付録などの方法で入手できます。

自作する場合は、サイズなど規定に沿った形式で制作するようにしましょう。

また、ウェディングニュースではオリジナルの婚姻届を無料でダウンロードできます。おしゃれなデザインを種類豊富にご用意しています!

こちらからダウンロードしてぜひご活用くださいね♡

Q2:婚姻届はどこで出しても良いですか?

A:基本的にはお二人の所在地または本籍がある土地の役所に提出するとされていますが、全国どこの役所でもOKです。

お二人の思い出の地や、結婚式を挙げた場所などで提出するのもおすすめです♡

Q3:婚姻届は土日祝日でも提出できますか?

A:はい。婚姻届は時間外窓口で提出することができます。内容に不備がなければ、その日が入籍日になります。

Q4:婚姻届にもし不備があったらどうなりますか?

A:もし内容に不備があって受理されなかった場合は再提出が必要です。その際、再提出をした日が入籍日になってしまうので注意!

記入漏れやミスがないか入念にチェックすると同時に、印鑑を持参するのが安心です!その場で訂正し、受理してもらうことができます。

Q5:婚姻届受理証明書はもらったほうがいいですか?

A:はい。もらっておいたほうがいいでしょう。

婚姻届受理証明書とは、2人が結婚したことを証明する書類です。

婚姻届を提出しても実際に新しい名字に変更されるまでは時間がかかります。その間に新姓での手続きが必要になった場合、婚姻届受理証明書があれば結婚したことの証明ができるので、手続きが行えます。

@

@ @

@ @

@ @

@ @

@